Abbaye de Beauport

La construction de l'abbaye de Beauport de l'ordre des Prémontés date du début du 13ème siècle sur le continent en remplacement d'un monastère situé sur l'île voisine de Saint-Riom.

Actuellement l'abbaye est en ruines et propriétédu conservatoire du littoral, elle possédait de nombreux tableaux, des boiseries du 17ème siècle peinte par Duval et des vitraux d'Allaire, on peut toujours voir la salle du duc, le réfectoire et la lavatorium, tout trois du 13ème siècle ainsi que le gisant de Pierre Huet du 15ème siècle. L'abbaye est fermée en 1790

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Puits de l'abbaye de Beauport

Ancien puits de l'abbaye.

|

|

Port de Paimpol

Le port de Paimpol a été l'un des premiers port terre-neuvas de Bretagne, les premiers armements pour Terre-Neuve et le Groenland date du début du 16ème siècle, en 1895 il y a pas moins de 82 navires armés pour la grande pèche sur les 200 que compte Paimpol.

Actuellement le port est principalement un port de plaisance.

![]() Port de Paimpol

Port de Paimpol

Historique: Au début des années 1850, Paimpol est une ville qui compte un peu plus de 2000 habitants. Elle va connaître un très fort essor démographique, atteignant environ 2900 personnes en 1914. Cette progression s´explique par le très fort développement des activités maritimes qui vont également transformer la ville et son port. En 1844, Louis Morand, maire de Paimpol commence l'assèchement de la grève de 'Poul ar Goïc', avec la construction entre 1853 et 1855 d'une digue et d'une cale pour le dépôt des amendements marins (goémons et sables). L´orientation, pour ne pas dire la spécialisation de Paimpol, vers la grande pêche à partir de 1852 et le développement du trafic des amendements marins vont rendre nécessaire des aménagements portuaires que réclament les armateurs et la municipalité, en particulier la construction d´un bassin à flot. A cette époque, le quartier de Paimpol compte 5209 inscrits maritimes, composés majoritairement de marins au bornage et à la pêche côtière, au moment du déclin des Terre-neuvas, remplacés progressivement par les Islandais. L'agriculture est peu florissante et les indigents nombreux dans les campagnes et à la ville. Vers 1850, le port est édifié tel q'il le restera jusqu'en 1885. Les premiers quais sont levés, dont le quai Lambert et le quai Est entre 1850 et 1860. L'agrandissement du port de Paimpol avec ses différents bassins, écluses et forme de radoub a été projeté à différentes périodes depuis 1861. Dès 1862, un premier plan d´aménagement du port est établi, mais les travaux sont arrêtés lors de la guerre de 1870. En 1873, les deux moulins étaient déjà en ruine (dessin de Faudacq). En 1862, les deux rives de l'étang doivent être reliées afin d'englober l'étang dans le futur port en eau profonde. Un mur de quai doit être réalisé rive gauche ainsi qu'une cale de carénage et une nouvelle digue. Cependant, ce premier projet n'aurait pu faire face au développement de la flottille islandaise. Les premiers aménagements ont consisté dans le dévasement de l´ancien étang de Kernoa en 1872. La partie Sud du futur bassin à flot est construite de 1872 à 1876, date à laquelle on construit le quai Ouest. Il est décidé en 1878 de construire un nouveau bassin à flot qui serait alors réservé aux 'islandais'. Toutes les autres activités, en particulier le trafic des engrais, sont exilées au champ de foire ou au Four à Chaux. Les travaux débutent en 1880, remodelant en profondeur le paysage portuaire paimpolais. Le bassin à flot avec son écluse est achevé au début de l´année 1885. Certains projets estimés trop coûteux ont été abandonnés : en 1893, le projet d'écluse à la pointe de 'Roch ar Fave' et de raccordement de l'aqueduc, réunissant ceux de la forme de radoub et de Goas Plat avec les quais. Cependant, en 1893, en raison du développement de la grande pêche, du projet de gare, différentes études ont programmé l'agrandissement des bassins, la réalisation d'une écluse complète à l'entrée du bassin n°2, l'exhaussement et l'extension de la jetée de Kernoa (abritant les navires des vents de Nord et de Nord-Est), avec déversoir et digue de fermeture du port d'échouage. Cependant, ces travaux, décidés trop tard, vont accompagner le déclin de la grande pêche entre 1895 et 1900. En même temps que les Paimpolais construisent leur premier bassin à flot, ils s'efforcent de réclamer un nouvel équipement : une ligne de chemin de fer, qui aboutirait au dépôt d'engrais marins de Kernoa. En août 1894, la gare, centre du trafic commercial paimpolais (amendements, houille, bois du Nord, bois de charpente), à voie étroite, est installée au niveau du marais annexé de Kérity, alors que le Conseil municipal apprend le rejet de prolongement de la voie ferrée. Celle-ci à voie normale sera prolongée desservira les quais de Kernoa en 1924-26. Après 1895, un second bassin à flot, dont le projet avait déjà été exprimé, devint nécessaire, alors qu'un projet alternatif envisageait d'avancer le port dans la baie. Le port d´échouage qui subsistait en parallèle du premier bassin a disparu, intégré au nouveau bassin (n°2) construit de 1898 à 1902. En 1902, le port est définitivement constitué, avec son double bassin, ses quais et les terre-pleins créés à l'Est, pour recevoir les docks, les magasins et les entrepôts. En 1898, la douane enregistre la création d'une usine de foies de morue, alors qu'une sècherie à poissons, rue Labenne est établie, mais ne fonctionna jamais, revendue à l'armateur Dufilhol et remplacée ensuite par l'atelier de voilerie Dauphin. Entre 1899 et 1906, la pêche à Islande remonte la pente et des armateurs envoient de nouveau quelques navires pour Terre-Neuve jusqu'en 1908, puis de nouveau en 1911. Cependant que la concurrence des chalutiers à vapeur commence à croître sur les bancs et en Islande. Entre 1906 et 1914, la flottille islandaise voit diminuer ses effectifs, alors qu'on relève pour cette période la perte de 32 navires. Au lendemain de la guerre, les armements vont diminuer considérablement jusqu'en 1926, en autre raison, la nouvelle loi du parlement islandais du 21 avril 1922, qui éloigne les marins-pêcheurs des pêcheries islandaises, dans leurs eaux territoriales. Pendant et après la 1ère guerre mondiale, le commerce des primeurs va remplacer progressivement les productions de la grande pêche et leur exportation vers les côtes anglaises. Le nombre total des armements va être divisé par deux entre 1914 et 1939, passant à 251 armements, alors que la dernière goélette la 'Glycine' réalise sa dernière campagne en 1936. La petite pêche voit aussi ses effectifs diminuer de 477 bateaux en 1905 à 153 navires en 1939. Le cabotage se maintient jusqu'à la crise économique mondiale de 1929 pour ne représenter que deux navires avant la seconde guerre mondiale. En 1930, s'arrête l'exportation des poteaux de mines et deux ans plus tard l'expédition des pommes de terre par la voie maritime. Le trafic du charbon et du bois du Nord stagne de moins 30% par rapport à 1914). Le rail remplace le transport du fret par la voie maritime. Avant la seconde guerre mondiale, quelques bateaux de pêche, des goémoniers et des sabliers fréquentent encore le port de Paimpol. Cependant le commerce portuaire stagne après guerre jusqu'aux années 1960-70, avant la reprise limitée du cabotage par l'armement Garnier et le renouveau des pêches côtières, dont Paimpol va devenir le port d'hivernage. En 1947, l'amateur Ferlicot reprit le projet de prolonger le 2ème bassin au niveau de l'avant-port, après l'écluse, mais encore une fois sans succès. Le port de Paimpol est devenu aujourd'hui un port d'hivernage pour la pêche côtière et la conchyliculture (bassin n° 1, 25 places) et un port de plaisance (bassin n° 2, 300 bateaux), avec des infrastructures de réparation navale (Kerpalud) et un projet d'extension pour la plaisance, avec un 3ème bassin, dont l'étude est en cours.

Description: En 1840, le port de Paimpol jouxtait la digue de l'ancien étang privé des deux moulins Kernoa et Vauban. Il disposait d'une vaste étendue d'échouage. La vieille chaussée de Kernoa avait été édifiée à l'origine par les moines de Beauport entre le 13ème et le 15ème siècle : la 'chaussée des Moines et les 2 étangs'. Le quai unique partait de la digue, près du moulin à marée, dans une direction Nord-Est. Cette chaussée convexe avait 100 mètres de longueur, entre la rue du Port actuelle et le rue de l'Yser. L'étang-marais était situé derrière cette levée, alimenté par le cours d'eau du Quinic. Le port d'échouage comprenait seulement deux quais et deux cales. Les murs de quais indiqués sur le plan (figure n°2) sont datés de 1764. Une première jetée avait été édifiée entre 1837 et 1839. La grande cale avait été exhaussée en 1841 et les revêtements de la digue, les murs de quai réalisés entre 1842 et 1847, en même temps que le dévasement du port. Un terre-plein avait été aménagé au Nord-Est du port et fut élargi entre 1847 et 1854, en même temps que les quais et la digue. En 1880, le port d'échouage avait une surface de 3 hectares et le premier bassin à flot, une surface de 2, 7 hectares. 490 mètres de quais longeaient le port. L'écluse insubmersible mesurait 45 mètres de longueur et 12 mètres de largeur, à la cote 12 mètres de hauteur. Pendant la construction du second bassin, on construisit la jetée brise-lames, qui, mieux orientée que la digue de Kernoa, défend le chenal d'accès contre l'envasement. A marée haute, elle sert de quai sur une longueur de 150-200 mètres environ. Au début du 20ème siècle, le port de Paimpol possède la même physionomie générale qu´aujourd´hui : un avant-port de 83 mètres de large qui communique avec le bassin à flot par une écluse de 60 mètres de longueur utile, le bassin n°2 dont la surface utile est d´environ 2 hectares et possède 600 mètres de quais utilisables, une autre écluse qui fait relie ce bassin à l´ancien (n°1). Ce bassin, au Sud-Est du précédent, est d´une surface comparable (2 hectares) et possède 560 mètres de quais. La hauteur d'eau dans le port est d'environ 5 mètres. En 1840, le port de Paimpol jouxtait la digue de l'ancien étang privé des deux moulins Kernoa et Vauban. Il disposait d'une vaste étendue d'échouage. La vieille chaussée de Kernoa avait été édifiée à l'origine par les moines de Beauport au cours du 14ème siècle. Le port d'échouage comprenait seulement deux quais et deux cales. Les murs de quais indiqués sur le plan ('figure n°2) sont datés de 1764. Une première jetée avait été édifiée entre 1837 et 1839. La grande cale avait été exhaussée en 1841 et les revêtements de la digue, les murs de quai réalisés entre 1842 et 1847, en même temps que le dévasement du port. Un terre-plein avait été aménagé au Nord-Est du port et fut élargi entre 1847 et 1854, en même temps que les quais et la digue. En 1880, le port d'échouage avait une surface de 3 hectares et le premier bassin à flot, une surface de 2, 7 hectares. 490 mètres de quais longeaient le port. L'écluse insubmersible mesurait 45 mètres de longueur et 12 mètres de largeur, à la cote 12 mètres de hauteur. Pendant la construction du second bassin, on construisit la jetée brise-lames, qui, mieux orientée que la digue de Kernoa, défend le chenal d'accès contre l'envasement. A marée haute, elle sert de quai sur une longueur de 150-200 mètres environ. Au début du 20ème siècle, le port de Paimpol possède la même physionomie générale qu´aujourd´hui : un avant-port de 83 mètres de large qui communique avec le bassin à flot par une écluse de 60 mètres de longueur utile, le bassin n°2 dont la surface utile est d´environ 2 hectares et possède 600 mètres de quais utilisables, une autre écluse qui fait relie ce bassin à l´ancien (n°1). Ce bassin, au Sud-Est du précédent, est d´une surface comparable (2 hectares) et possède 560 mètres de quais. La hauteur d'eau dans le port est d'environ 5 mètres. En 1974, aucun ponton n'est aménagé dans le port. Il faut attendre la fin de cette décennie pour que la plaisance envahisse le nouveau bassin avec des pontons flottants adaptés.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vieux Paimpol

La ville de Paimpol a conservé quelques maisons médiévales place du Martray avec la maison Armez, rue de l'église, rue des Huit-Ppatriotes et rue de Ploubazlanec.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Maison Armez |

Maison Armez |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vieux Plounez

Le bourg de Plounez possède quelques vieilles maisons.

|

|

|

|

|

|

Tour du manoir de Poulgoïc

La tour du manoir de Poulgoïc est sur 3 niveaux et date de la fin du 15ème siècle, elle faisait partie d'un manoir aujourd'hui disparu, une ouverture avec pierre d'envol indique la présence d'un ancien colombier.

La tour se situe à un rond-point près de l'école nationale de la Marine Marchande.

|

|

|

|

|

Tour de l'ancienne église Notre-Dame de Bonne Nouvelle

L'ancienne église Notre-Dame de Bonne Nouvelle du 16ème siècle possèdait une tour édifiée à partir de 1760 en remplacement d'une tour plus ancienne. Au début du 20ème l'église toute entière est classée par l'inspecteur général des beaux-arts Armand Dayot ce qui n'empêche pas sa démolition, seul la tour plus récente sera conservé. La tour que l'on nomme vieille tour porte les armes de la famille Vittu de Kerraoul.

Armand Dayot est né à paimpol en 1851 et mort à Bandol en 1934, il était historien et écrivain. Il sera chef du cabinet du ministre des beaux-arts du cabinet Gambetta en 1881 et 1882, puis inspecteur général des beaux-arts, cest a ce titre qu'il fait classer l'ancienne église Notre-Dame de Bonne Nouvelle.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

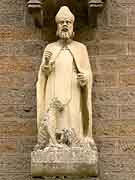

Statue d'Armand Dayot

O.

|

|

|

Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle

La construction de cette nouvelle église Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Paimpol est du début du 20ème siècle par l'architecte le Guerrannic.

Sur sa façade se trouve les statues de Saint-Maudez et Saint-Brieuc.

L'intérieur de l'église abrite plusieurs œuvres proviennent de l'abbaye de Beauport toute proche comme un beau tryptique flament du 15ème siècle, un chandelier du 18ème siècle et quelques tableaux dont une mise au tombeau de la fin du 16ème ou début du 17ème siècle. De l'ancienne église il a été conservé un ex-voto d'une broderie en laine représentant le vaisseau Santi Petri de 1845 par J. Montfort et plusieurs statues dont une de Notre-Dame de Bonne Nouvelle du 17ème siècle. Le maitre-autel de 1932 est l'œuvre d'Armaillacq.

Statue de |

Statue de |

|

|

Yves Rey de Kervizic |

Tombeau de Henri Fromal |

|

|

Statue de |

|

|

|

|

Tryptique du 15ème siècle |

|

|

|

|

|

|

|

|

Statue de |

Statue de |

Croix de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle

La croix de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle est sculptée des deux côté dont un Christ en croix. Elle se trouve sur la droite de l'église.

|

|

|

|

|

Monument aux morts de Plounez

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Monument aux morts de Kérity

Le monument aux morts de Kérity compte 12 noms et se trouve dans le cimetière de Kérity près de l'église Saint-Samson.

|

Chapelle Sainte-Barbe

Cette chapelle se trouve à Kérity et date du 17ème siècle, elle est remaniée au début du 20ème siècle.

À l'intérieur de la chapelle on peut admirer des statues en bois polychrome des 16ème et 17ème siècle de Sainte-Barbe de Saint-Maudez et de Saint-Yves, une Vierge à l'enfant nommée Notre-Dame Blanche en bois polychrome de la fin du 15ème siècle, un retable du 18ème siècle ainsi qu'une statue et des angelots en terre cuite provenant de l'abbaye de Beauport.

|

|

|

|

|

Oratoire près de la chapelle Sainte-Barbe

Ce petit oratoire en forme de grotte se trouve en contre-bas de la chapelle. Il est pendant la révolution mentionné comme cave voutée puis amménagé en oratoire..

|

Diverses croix et calvaires à Paimpol

Parmi ces croix il y a la croix à deux faces de la chapelle Sainte-Barbe.

Église Saint-Samson de Kérity

L'édification de la nouvelle église Saint-Samson de Kérity date du milieu du 19ème siècle, l'ancienne datait du 16ème siècle et était en ruines.

|

|

|

|

Fontaine du Terron

Cette fontaine du Terron ou de Kérity date de 1874 et se trouve près de l'église Saint-Samson de Kérity, elle possède une croix plus ancienne représentant d'un côté un Christ en croix et de l'autre une Vierge à l'enfant Jésus.

|

|

|

|

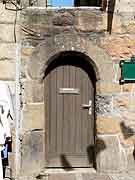

Chapelle Notre-Dame de Kergrist

La construction de cette chapelle Notre-Dame de Kergrist est du 16ème et 18ème siècle. Avec l'ajout d'une porte du 15ème siècle, la chapelle semble être sur l'emplacement d'une ancienne abbaye du 8ème siècle. Une aile gauche a probablement diaparue.

La principale rareté de la chapelle est sa Vierge couché, il y a aussi des statues de Saint-Nicodème, Saint-Julien provenant de la chapelle Saint-Julien l'hospitatier aujourd'hui disparue, Sainte-Philomène, Notre-Dame de Kergrist, Saint-Yves et Saint-Joseph, de plus il un tableau de Saint-Marc.

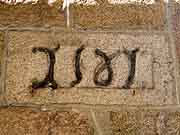

Croix de la chapelle de Kergrist

Cette belle croix ancienne comporte un Christ en croix avec sur le fût une tête de mort et sur le socle un personnage, un cour et des inscriptions.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Croix à l'est de la chapelle de Kergrist

La croix possède une sculpture représentant d'un côté un Christ en croix et de l'autre une Vierge à l'enfant Jésus, une des branches est abimées.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Croix à l'ouest de la chapelle de Kergrist

La croix a un branche qui à disparue et l'autre est cassée.

|

|

|

|

|

|

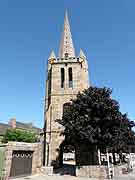

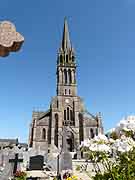

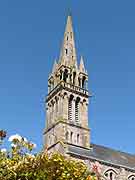

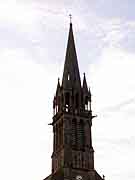

Église Saint-Pierre de Plounez

O.

![]() Église Saint-Pierre, Plounez (Paimpol)

Église Saint-Pierre, Plounez (Paimpol)

Historique: Eglise construite en 1892 d'après les plans de l'architecte diocésain Eugène Le Guerannic. La première pierre fut bénite le 10 juillet 1892. La bénédiction de l'église, dont la construction fut seulement achevée le 15 décembre 1895, eut lieu le 29 avril 1894.

Description: Église à volumétrie importante et à trois vaisseaux construite sur un plan en croix latine. Elle est composée, de l'ouest vers l'est, d'une tour-porche carrée dans-oeuvre recevant l'étage de cloches, d'une nef à cinq travées flanquée sur toute sa longueur de deux bas-côtés, d'un transept et d'un choeur flanqué de chaque côté d'un bâtiment en appentis. Le couvrement de l'espace intérieur est formé par une voûte d'ogives. Le chevet à trois pans présente à la base une pierre agrémentée du millésime 1892. La tour occidentale est coiffée d'une flèche en maçonnerie et les pignons présentent des rampants à crossettes. La maçonnerie est édifiée en moellons de grès rose équarris. Les chaînes d'angles, l'encadrement des baies, les contreforts et les rampants des pignons sont édifiés en pierre de taille de granite à ton clair. Le couvrement de l'espace intérieur est formé par une voûte d'ogives.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Diverses photos sur Paimpol

O.

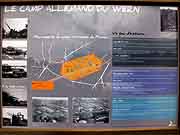

Panneau sur le camp allemand de Wern

O.

|

|

|

|

|

Français |

English |

Brezhoneg |

|

|

|

|

Français |

English |

Brezhoneg |

|

Cuve à canon le plus à l'ouest du camp allemand de Wern

Le camp allemand de Wern est créé en 1942 pour abriter la batterie 532 composé de 4 canons de 20,3 cm avec une portée d'environ 35 kms, un poste de défense aérienne est installé pour protège les installations.

Les allemands tentent le 4 août 1944 de quitter le camp de Wern mais sans succès, ils finissent par ce rendent aux soldats américains le 16 août 1944.

Le site de Castel Wern était une motte féodale avec sa tour en bois est construit en milieu humide vers le 10ème siècle, la motte semble abandonnée dès le 12ème siècle.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cuve à canon la seconde le plus à l'ouest du camp allemand de Wern

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

Blockhaus au milieu du camp allemand de Wern

O.

|

|

|

|

Monument à Théodore Botrel

O.

|

|

|

|

|

|

Porte sculptée place Gambetta

O.

|

|

|

|

Tour près de la mairie

O.

|

|

|

Chapelle Saint-Vincent

O.

|

Mairie

O.

|

|

|

Fontaine vers Poul Ranet

O.

|

|

|

Fontaine Pierrot

O.

|

|

|

Gravures anciennes sur Paimpol

Les gravures anciennes proviennent de livres sur la Bretagne édités dans la seconde partie du 19ème siècle.

Ruines de l'église abbatiale Notre-Dame de Beauport

|

Maison place du Martray

|

Ruines de l'église abbatiale Notre-Dame de Beauport

|

Maison place du Martray

|

Monuments inscrits ou classés:

![]() FAÇADES SUR LA RUE ET SUR LA PLACE DE LA MAISON ANCIENNE 16 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 7 AOÛT 1964

FAÇADES SUR LA RUE ET SUR LA PLACE DE LA MAISON ANCIENNE 16 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 7 AOÛT 1964

![]() FAÇADES ET TOITURES DE LA MAISON ANCIENNE 22 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 11 AOÛT 1964

FAÇADES ET TOITURES DE LA MAISON ANCIENNE 22 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 11 AOÛT 1964

![]() FAÇADE ET TOITURE DE LA MAISON DE BOIS RUE DES- HUIT PATRIOTES - INSCRIT LE 22 MARS 1930

FAÇADE ET TOITURE DE LA MAISON DE BOIS RUE DES- HUIT PATRIOTES - INSCRIT LE 22 MARS 1930

![]() FAÇADES ET TOITURES DU GROUPE DE DEUX MAISONS IDENTIQUES 27 ET 29 QUAI MORAND - INSCRIT LE 11 AOÛT 1964

FAÇADES ET TOITURES DU GROUPE DE DEUX MAISONS IDENTIQUES 27 ET 29 QUAI MORAND - INSCRIT LE 11 AOÛT 1964

![]() FAÇADES ET TOITURES DE LA MAISON ANCIENNE 2 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 7 AOÛT 1964

FAÇADES ET TOITURES DE LA MAISON ANCIENNE 2 PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 7 AOÛT 1964

![]() FAÇADES ET TOITURES DU MANOIR DE KERLOURY, CHEMINÉES INTÉRIEURES - INSCRIT LE 23 SEPTEMBRE 1971

FAÇADES ET TOITURES DU MANOIR DE KERLOURY, CHEMINÉES INTÉRIEURES - INSCRIT LE 23 SEPTEMBRE 1971

![]() FAÇADES ET TOITURES DU MANOIR DU GRAND PONTÉBART, LE PUITS SITUÉ DANS LA COUR - INSCRIT LE 5 OCTOBRE 1970

FAÇADES ET TOITURES DU MANOIR DU GRAND PONTÉBART, LE PUITS SITUÉ DANS LA COUR - INSCRIT LE 5 OCTOBRE 1970

![]() CROIX SITUÉE DEVANT LA CHAPELLE SAINTE-BARBE - INSCRIT LE 31 MARS 1926

CROIX SITUÉE DEVANT LA CHAPELLE SAINTE-BARBE - INSCRIT LE 31 MARS 1926

![]() RUINES DE L' ABBAYE DE BEAUPORT - CLASSÉ EN 1862

RUINES DE L' ABBAYE DE BEAUPORT - CLASSÉ EN 1862

![]() CROIX DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE KERGRIST - INSCRIT LE 16 NOVEMBRE 1964 - CHAPELLE NOTRE-DAME DE KERGRIST ET SON PLACÎTRE - INSCRIT LE 12 MAI 1969

CROIX DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE KERGRIST - INSCRIT LE 16 NOVEMBRE 1964 - CHAPELLE NOTRE-DAME DE KERGRIST ET SON PLACÎTRE - INSCRIT LE 12 MAI 1969

![]() CHAPELLE DE LANVIGNEC, AVEC SON PLACÎTRE ET LE MUR QUI L'ENTOURE - INSCRIT LE 2 MARS 1964

CHAPELLE DE LANVIGNEC, AVEC SON PLACÎTRE ET LE MUR QUI L'ENTOURE - INSCRIT LE 2 MARS 1964

![]() TOUR DE L'ANCIENNE ÉGLISE - CLASSÉ LE 19 JUIN 1916

TOUR DE L'ANCIENNE ÉGLISE - CLASSÉ LE 19 JUIN 1916

![]() MAISON ANCIENNE 24PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 22 MARS 1930

MAISON ANCIENNE 24PLACE DU MARTRAY - INSCRIT LE 22 MARS 1930

Sites inscrits ou classés:

![]() L'AVENUE D'ARBRES SITUÉE EN BORDURE DU CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N° 6 SUR LA COMMUNE DE PLOUNEZ (PAIMPOL - PLOUNEZ) - CLASSÉ LE 26 DÉCEMBRE 1921

L'AVENUE D'ARBRES SITUÉE EN BORDURE DU CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N° 6 SUR LA COMMUNE DE PLOUNEZ (PAIMPOL - PLOUNEZ) - CLASSÉ LE 26 DÉCEMBRE 1921

![]() L'ENSEMBLE FORMÉ SUR LA COMMUNE DE PAIMPOL PAR LE ROCHER DE CRUCKIN - CLASSÉ LE 27 NOVEMBRE 1963

L'ENSEMBLE FORMÉ SUR LA COMMUNE DE PAIMPOL PAR LE ROCHER DE CRUCKIN - CLASSÉ LE 27 NOVEMBRE 1963

Dictionnaire historique et géographique de Ogée (1778-1780):

La cure correspond à la ou aux personnes en charge des âmes de la paroisse — La cure est à l'alternative signifie qu'elle est présentée soit par l'Évêque soit par un autre possesseur du droit de présentation et souvent alternativement — La cure est à l'ordinaire signifie qu'elle est présentée par l'Évêque — Subdélégation désigne un lieu possédant un pouvoir délégué par une autorité — Ressort de ou ressortir de signifie dépendre de — Une trève est une succursale de paroisse — 1 lieue (lieue tarifaire de 2400 toises) correspond à environ 4677 de nos mêtres — 1 livre (poids) correspond à environ 490 de nos grammes — 1 millier (poids) correspond à environ 490 de nos kilogrammes — La basse-Justice traite des infractions mineures et des affaires concernant les droits dus au seigneur — La moyenne-Justice traite des infractions pouvant entrainer des amendes ou peines de prison conséquentes, mais pas la peine de mort — La haute-Justice traite des infractions les plus graves où la peine de mort peut être prononcée — L'orthographe de la fin du 18ème siècle est respectée.