Abbaye Notre-Dame du Nid de Merle

O.

![]() Église abbatiale Notre-Dame-du-Nid-au-Merle, rue de l'abbaye (Saint-Sulpice-la-Forêt)

Église abbatiale Notre-Dame-du-Nid-au-Merle, rue de l'abbaye (Saint-Sulpice-la-Forêt)

Historique: On ne conserve aujourd'hui de l'église abbatiale que des vestiges, imposants, mais entièrement à ciel ouvert. La majeure partie de la construction date de la campagne du 12e siècle toutefois des modifications avaient été apportées à l'église au cours du 17e siècle. C'est le cas notamment de l'actuelle façade occidentale. Deux des contreforts qui épaulent la façade méridionale de la nef datent également du 17e siècle.

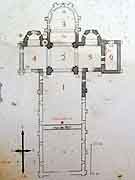

Description: L´ancienne abbatiale de Saint-Sulpice, de plan en croix latine, présente une nef courte mais très large, à vaisseau unique mesurant 24,5 m de long pour une largeur de 7,85 m, prolongée par un transept très large dont chaque bras ouvre à l´Est sur une chapelle en abside. Le choeur, formé d´une travée droite suivie d´une abside, se situe dans le prolongement de la croisée du transept. L´ancienne abbatiale ne subsiste qu´à l´état de vestiges puisqu´une partie des murs se sont écroulés et que l´édifice a perdu sa couverture. Dans son état actuel, la nef se présente comme un large vaisseau unique de courte longueur. Elle se termine à l´Ouest par un mur de façade amorti en pignon qui date du 17e siècle. Suite à la tempête de 1616, l´église fut amputée d´une grande partie de sa nef primitive. Il faut donc s´imaginer pour la construction du 12e siècle, une nef unique particulièrement large mais également très longue, correspondant à deux fois la longueur conservée aujourd´hui. Cette nef communiquait avec les bras du transept par deux passages latéraux larges d´un mètre environ, compris entre les murs gouttereaux de la nef et les piliers occidentaux de la croisée du transept. Souvent nommé « passage berrichon», ce dispositif utilisé dans les églises abbatiales ou priorales en majorité, permettait de ménager un espace de circulation propre aux fidèles, conservant ainsi la croisée comme espace réservé aux religieux. A l´extérieur, sur la façade Sud se voient trois contreforts : deux d´entre eux datent de la reconstruction du 17e siècle. L´un l´atteste puisqu´il porte la date de 1617 associée au blason de l´abbesse Marguerite d´Angennes. Le contrefort roman le plus à l´Est du mur est réalisé en grand appareil, il se termine en larmier. On ne connaît rien du type d´éclairage que pouvait recevoir cette nef au 12e siècle. Ne restent aujourd´hui que le linteau inférieur de deux baies de forme rectangulaire percées entre les contreforts. On peut simplement noter qu´à l´intérieur de la nef ces baies présentent un fort ébrasement, mais rien n´assure qu´elles remontent à la construction primitive. Le transept présente une large croisée donnant sur deux croisillons ouvrant chacun à l´Est sur une absidiole. Au Sud, contre le pignon du transept, se trouve accolée la chapelle Saint-Roul. Ce transept, divisé en trois espaces distincts, présente une harmonie dans ses proportions puisque la croisée et chacun des bras de transept possèdent un plan carré de dimensions quasi-identiques. Les bras du transept étaient éclairés par deux oculi placés au-dessus des absidioles, comme en témoigne ceux conservés au Sud. De plus, le mur pignon devait être percé d´une grande baie. Il semble en effet que le pignon sud conserve la trace d´une baie plein-cintre, large, à simple rouleau, aujourd´hui murée et placée sous une baie de style gothique. Une seconde baie existait probablement dans le mur occidental du croisillon, comme en témoignent les vestiges conservés. La croisée du transept est délimitée par quatre arcs en plein-cintre à double rouleau dont les retombées se font sur des piles composées formées d´un noyau rectangulaire à colonnes engagées. Ces arcs présentent une alternance de claveaux en granit et grès créant une polychromie naturelle. Les avis divergent sur le couvrement originel de la croisée. Roger Grand interprétait les corbeaux de pierre alignés au-dessus des arcs comme des éléments destinés à accrocher une charpente lambrissée formant fausse voûte. Récemment Roger Blot se fiant à la présence des colonnes d'angle optait pour l'hypothèse d'une croisée voutée en pierre. L'arrêt brutal de ces colonnes dans les quatre angles ne permet pas de trancher entre un projet inachevé ou une destruction partielle des parties hautes de la tour des croisées. Quoiqu'il en soit, les corbeaux alignés au-dessus des arcs correspondent à l'évidence à l'installation d'un beffroi de charpente destiné à recevoir des cloches. Chaque bras du transept, peu saillant et large, ouvre à l´Est sur une absidiole formée d´une travée droite et de l´abside proprement dite, voûtée en cul de four, éclairée de trois baies et épaulée à l´extérieur par trois contreforts. Dans l´absidiole nord les trois baies sont aujourd´hui aveugles. Celle du centre a été modifiée tardivement. A l´extérieur, cette absidiole conserve la trace des deux baies d´origine, de type meurtrière. Etroites, elles possèdent un linteau formé de faux claveaux. A l´intérieur de l´absidiole, ces baies présentent un large arc appareillé. On note également la trace de l´arrachement d´anciens contreforts à l´extérieur. L´absidiole sud, du même type que celle du Nord, possède à l´intérieur trois baies profondes avec un large ébrasement. A l´extérieur se voient encore les contreforts plats disposés entre les baies. Ces baies, en arc plein-cintre, sont à simple rouleau et beaucoup plus larges que celles visibles au Sud. Cette différence de typologie entre les baies des deux absidioles s´expliquerait, selon Roger Blot par l´antériorité de l´absidiole nord sur celle du Sud. Mais ces baies de type meurtrière à linteau orné de faux claveaux ne sont pas forcément antérieures aux baies plein-cintre plus larges. Dans ses recherches sur l´architecture religieuse pré-romane en Bretagne, Philippe Guigon le démontre à plusieurs reprises. On le voit notamment à Perros-Guirec où l´on note l´emploi simultané, pour la nef, de larges fenêtres à claveaux et d´une fenêtre à faux claveaux dans le bas-côté sud qui est un trait d´archaïsme, et non une preuve d´antériorité, contrairement à ce que pensait Roger Grand. Rien ne permet donc, à notre avis, d´attribuer à l´absidiole nord une antériorité sur la construction de l´absidiole sud. Entre l´absidiole nord et l´abside centrale existe un escalier à vis qui devait conduire à la tour de croisée, de plan carré. Le bras nord du transept devait communiquer avec les bâtiments monastiques. Le bras sud est percé d´une porte dans son mur pignon, qui donne accès à la chapelle Saint-Raoul. Dans le mur occidental est également percée une porte, en arc plein-cintre à simple rouleau appareillé de claveaux de grès et granit. Elle constituait probablement un second accès à l´édifice pour les fidèles venant prier sur le tombeau de saint-Raoul.. Le choeur de l´abbatiale comprenait deux parties : une partie droite probablement formée d´une ou deux travées rectangulaires et une abside semi-circulaire. Le choeur était de même largeur que la croisée du transept et donc moins large que la nef. Dans le prolongement du tailloir continu des chapiteaux de la croisée du transept se voit encore une corniche qui courait le long du mur de la partie droite du choeur et sur laquelle prenait appui la voûte, très certainement en berceau. On aperçoit encore très nettement la base et le départ d´une colonne appareillée, engagée sur un dosseret, au niveau de la jonction entre les deux travées du choeur. Cette base prend appui sur une sorte de muret de quelques dizaines de centimètres de hauteur, ce qui pourrait laisser supposer que le niveau du choeur était plus élevé que celui de la croisée du transept. Aucun élément ne permet de déterminer quel type de baies éclairait cette abside centrale. La chapelle Saint-Roul est accolée au bras sud du transept de l´église. De plan rectangulaire elle mesure neuf mètres sur cinq. Elle abritait les tombeaux de Raoul de la Fustaye et d´Aubert. Son sol est en terre battue et sa voûte en berceau est formée de claveaux de schiste feuilletés et d´un enduit de sable et chaux. Cette voûte était recouverte d´un décor peint à fleurs de lys et étoiles. Elle fut également ornée au 15e siècle de peintures représentant des personnages. Elle ouvre au Nord par une porte en arc plein cintre et est éclairée par une baie en arc brisé à l´Est. Des fouilles archéologiques ont révélé que sa construction s´est faite sur un édifice plus ancien.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ancienne dépendance de l'abbaye Notre-Dame du Nid de Merle

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

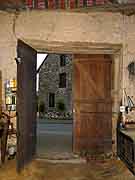

Ancienne prison

Cette ancienne prison faisait partie des dépendances de l'abbaye Notre-Dame du Nid de Merle.

|

|

|

|

|

|

|

Grange du Saut de la Gerbe

Cette grange faisait partie des dépendances de l'abbaye Notre-Dame du Nid de Merle.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vieux Saint-Sulpice la Forêt

O.

|

|

|

|

|

Église Saint-Sulpice

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Monument aux morts

Le monument aux morts de Saint-Sulpice la Forêt compte 21 noms.

|

|

|

Monuments inscrits ou classés:

![]() RESTES DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU NID AU MERLE, SAUF PARTIES CLASSÉES - INSCRIT LE 15 DÉCEMBRE 1926 - CHAPELLE NOTRE-DAME SUR L'EAU, LIEUDIT L'ABBAYE - CLASSÉ LE 26 MAI 1992 - VESTIGES DE L'ÉGLISE DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU NID AU MERLE Y COMPRIS LES CHAPITEAUX, AINSI QUE LES SOLS CORRESPONDANT À L'EMPRISE DE CETTE ÉGLISE ET DU CLOÎTRE - CLASSÉ LE 9 SEPTEMBRE 1993

RESTES DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU NID AU MERLE, SAUF PARTIES CLASSÉES - INSCRIT LE 15 DÉCEMBRE 1926 - CHAPELLE NOTRE-DAME SUR L'EAU, LIEUDIT L'ABBAYE - CLASSÉ LE 26 MAI 1992 - VESTIGES DE L'ÉGLISE DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU NID AU MERLE Y COMPRIS LES CHAPITEAUX, AINSI QUE LES SOLS CORRESPONDANT À L'EMPRISE DE CETTE ÉGLISE ET DU CLOÎTRE - CLASSÉ LE 9 SEPTEMBRE 1993

Dictionnaire historique et géographique de Ogée (1778-1780):

La cure correspond à la ou aux personnes en charge des âmes de la paroisse — La cure est à l'alternative signifie qu'elle est présentée soit par l'Évêque soit par un autre possesseur du droit de présentation et souvent alternativement — La cure est à l'ordinaire signifie qu'elle est présentée par l'Évêque — Subdélégation désigne un lieu possédant un pouvoir délégué par une autorité — Ressort de ou ressortir de signifie dépendre de — Une trève est une succursale de paroisse — 1 lieue (lieue tarifaire de 2400 toises) correspond à environ 4677 de nos mêtres — 1 livre (poids) correspond à environ 490 de nos grammes — 1 millier (poids) correspond à environ 490 de nos kilogrammes — La basse-Justice traite des infractions mineures et des affaires concernant les droits dus au seigneur — La moyenne-Justice traite des infractions pouvant entrainer des amendes ou peines de prison conséquentes, mais pas la peine de mort — La haute-Justice traite des infractions les plus graves où la peine de mort peut être prononcée — L'orthographe de la fin du 18ème siècle est respectée.