Abbaye de Lantenac

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Basilique Notre-Dame de la Guerche

O.

![]() Collégiale Notre-Dame de la Guerche, place du Général de Gaulle (La Guerche-de-Bretagne)

Collégiale Notre-Dame de la Guerche, place du Général de Gaulle (La Guerche-de-Bretagne)

Historique: La seigneurie passe au 13e siècle, à la famille de Vitré qui transforme en 1206 en collégiale la chapelle Notre-Dame du château. La tour située en façade sud présente un fort talutage et des parements de grès groussard qui indiquent une origine romane. L´arc triomphal brisé remonte quant à lui peut-être au 13e siècle. Le chour à pans coupés, d´inspiration normande, est construit au 14e siècle. La nef reconstruite au début du 16e siècle est flanquée également au sud de six chapelles à pignon. Le collatéral nord est reconstruit en réplique de celui du sud en 1859 sur les plans de l´architecte Nugue. En 1869 enfin, l´architecte Arthur Regnault remplace l´ancienne tour-porche à l´ouest par un imposant clocher dont la flèche, inspirée des modèles cornouaillais, affiche dans ce pays des Marches le particularisme breton, il ajoute également des lucarnes au-dessus des baies de l´abside. La collégiale fut desservie par des chanoines jusqu'à sa conversion en église paroissiale en 1791. Elle devint basilique mineure en 1951, l'ombrellino et la cloche situés dans le choeur témoignent de cette événement.

Description: Collégiale de plan allongé, à trois vaisseaux recouverts d'un lambris. Conservation de l'ancien clocher latéral sud. Bas côtés à pignons multiples. Chevet à pans coupés. Clocher-porche de style néogothique. Une galerie couverte relie au nord l'église à l'ancien presbytère.

Collégiale Notre-Dame

La collégiale Notre-Dame de Lamballe (ou Notre-Dame de Grande Puissance) date du 12ème siècle puis rénové au 16ème et 19ème siècle, les parties datant du 12ème sont les piliers nord et est ainsi que le portail, a l'origine il s'agissait de la chapelle des Penthièvre.

À l'intérieur de la collégiale on peut admirer la tombe de Bertho de Lescouët et de sa femme du 15ème siècle, la chaire œuvre de Jean Richard du 17ème siècle, une statue en marbre de Notre-Dame, mais ce qu'il ne faut pas rater est un très beau jubé en bois peint du 15ème siècle avec ses sept statues qui à l'origine étaient neuf.

Église priorale Saint-Martin

Cette église est la plus ancienne de Lamballe car elle date de la fin du 11ème siècle, le porche avec auvent en bois du 16ème siècle, l'église a subit d'importantes dévastation pendant la révolution.

L'église abrite un retable œuvre de Marc du Rufflay, une chaire œuvre de Yves Corlay, des statues de Saint-Pierre, Saint-Martin et surtout celle en bois polychrome de Saint-Genefort.

En 2010 la rénovation de l'intérieur de l'église a fait apparaitre des fresques murales d'époque médiévales sur murs ,arcs et piliers.

Ancien prieuré

L'ancien prieuré date du 17ème siècle, il a été transformé en hôtel particulier.

Il se situe rue Saint-Jacques en bordure du Gouessant et acceuil actuellement le restaurant le Prieuré.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ancienne abbaye Saint-Guénolé

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nouvelle abbaye Saint-Guénolé

O.

|

|

Église abbatiale de la Trinité

L'église abbatiale de la Trinité est d'époque romane avec un début de construction au 12ème siècle dont il reste plusieurs murs des bas côtés et de grandes arcades.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Prieuré de Saint-Philbert

O.

|

|

|

|

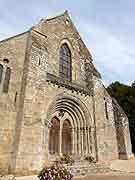

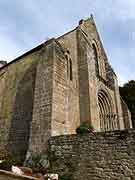

Église abbatiale Saint-Magloire

O.

![]() Eglise abbatiale Saint-Magloire (Léhon fusionnée en Dinan en 2018)

Eglise abbatiale Saint-Magloire (Léhon fusionnée en Dinan en 2018)

Historique: D'après les manuscrits anciens : "La vie de Saint-Magloire", étudiés par Arthur de la Borderie, un premier sanctuaire du 9e siècle était construit en bois. L'arrivée des reliques serait à l'origine de la reconstruction d'une église en pierre dont les matériaux proviendraient d'un temple gallo-romain, peut-être celui du Haut-Bécherel à Corseul ou celui de Taden. Cette église aurait été détruite, vers 920-930 durant les invasions normandes. Lors de leur retour d'exil à Paris, au 11e siècle, les moines construisent certainement un nouveau sanctuaire. Mais de ces édifices primitifs on ne conserve pas de traces. L'église actuelle édifiée vers les années 1190-1210 est probablement reconstruite sur les fondations de l'ancienne. Les petites pierres cubiques de granite visibles au revers de la façade occidentale pourraient en être le témoin. Dans son état actuel l'église est un édifice composite dont les fondations remontent à la fin du 12e siècle et aux premières décennies du 13e siècle. Au cours du 14e ou 15e siècle plusieurs modifications ont été apportées : ajout de la chapelle des Beaumanoir, modification du choeur, percement d'enfeux dans la nef. De 1885 à 1897 l'église a été entièrement restaurée sous l'impulsion de l'abbé Fouéré-Macé et grâce aux frères de Saint-Jean de Dieu qui rachète l'abbaye en 1888. La voûte est alors reconstruite en employant de nombreux fragments anciens. Les couvertures et charpentes sont refaites. Un clocher moderne est construit le long du mur sud. Des baies ont été modifiées, certains chapiteaux refaits et des modillons détruits.

Description: Eglise abbatiale de plan rectangulaire formée d'un unique vaisseau, terminé par un chevet plat, long de 38 m et large de 10 m. La nef est divisée en quatre travées de plan carré, délimitées par des colonnes engagées dans les murs gouttereaux. La quatrième travée, à l'Est, correspond à l'espace du choeur dont les supports diffèrent. Cette partie de l'église a été largement remaniée au 14e ou 15e siècle. Les travées sont couvertes de voûtes d'ogives bombées, reconstruites à la fin du 19e siècle. La hauteur sous clé de voûte atteint 28 m. Chaque travée est éclairée au Nord et au Sud par deux baies en lancettes très hautes. Le mur pignon du chevet a été percé d'une grande baie en 1490. A l'extérieur la façade occidentale est épaulée par deux contreforts corniers massifs couronnés de pinâcles au 19e siècle. Amortie en pignon triangulaire cette façade possède deux registres superposés formés de triplets. Un portail, en arc plein-cintre à multiples voussures reposant sur des piédroits formés de faisceaux de colonnettes, est percé au centre. Il s'ouvre dans un massif formant saillie sur le mur de façade et est surmonté d'une corniche soutenue par huit modillons sculptés. Ce portail est flanqué de chaque côté de deux arcatures géminées aveugles. De profil brisé, elles reposent au centre sur une colonne monolithe couronnée d'un chapiteau aux motifs végétaux. Le registre supérieur présente un allègement dans l'animation du relief. Il est formé d'une grande baie géminée encadrée par deux hautes arcatures aveugles et brisées. L'élévation Sud est flanquée de deux contreforts qui reçoivent deux arcs surbaissés plaqués sur le mur, ainsi doublé. Au Nord, dans le cloître, deux arcs boutants et contreforts appareillés épaulent la nef. Le chevet est un mur droit possédant deux contreforts corniers et un départ de contrefort au centre, amorti en larmier sous une moulure horizontale. Le chevet a été percé d'une grande baie en 1490. On ignore l'aspect et le plan du choeur primitif de l'église. Seul un chapiteau sculpté de grande dimension, pouvant dater de la fin du 12e siècle, est pris dans la maçonnerie du mur ; Il est visible à l'extérieur au mur pignon. La chapelle sépulcrale des Beaumanoir communique avec le chour, au sud. Elle est voutée d'ogives. Une crédence gothique est creusée dans le mur sud. Une porte a été ouverte postérieurement à sa construction à l'angle sud-est, elle donne accès au jardin. Des fragments de vitraux des 13e et 14e siècles provenant de la maitresse vitre de l'église paroissiale ont été remployés dans la verrière est.

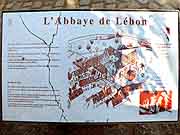

Abbaye Saint-Magloire de Léhon

O.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|